Kulturvirologin zur Corona-Pandemie: “Man will Krankheiten immer Bedeutungen zuschreiben.”

Künstlerin und Kulturwissenschaftlerin Susanne Ristow beschäftigt sich seit Jahren mit Viren. Wir sprachen mit ihr über das Verhältnis von Virus und Kunst, vergangene Pandemien und virale Potentiale in der Corona-Pandemie.

Susanne Ristow kann sich über mangelnde Aufmerksamkeit zum Thema ihrer kulturwissenschaftlichen Forschung derzeit nicht beklagen. Seit der Corona-Krise hat die Auseinandersetzung mit Viren in all ihren Facetten Konjunktur. Ristow, die vor einigen Monaten noch das Gefühl hatte, zu einem Nischenthema zu arbeiten, ist zur gefragten Gesprächspartnerin geworden.

Wir trafen die Kulturwissenschaftlerin und Künstlerin, deren Dissertation im Herbst 2020 unter dem Titel Kulturvirologie: Das Prinzip Virus von Moderne bis Digitalära bei Düsseldorf University Press erscheint, zum Videocall.

De Gruyter: Als Künstlerin und Kulturwissenschaftlerin arbeiten und forschen Sie seit vielen Jahren zu Viren, Ihre Dissertation trägt den Titel Das Virus als Medium – wie sind Sie zu diesem Thema gekommen?

Susanne Ristow: Wie im Moment auch kursierten vor etwa zehn Jahren plötzlich sehr viele Bilder von Viren in den Medien und zwar in einer sehr animierten Form. Das hat mich damals fasziniert. Ich habe diese Bilder von Anfang an als sehr phantasievoll gestaltet empfunden. Sie haben mich sehr an Science-Fiction-Filme und deren Ästhetik erinnert. Und plötzlich habe ich gemerkt, dass es sehr viele metaphorische Zusammenhänge gibt. Mit bestimmten Bildgebungen sind natürlich auch immer bestimmte Inhalte verbunden und dieses ursprünglich eigentlich an der Bildproduktion orientierte künstlerische Interesse hat dann angefangen, bei mir auch zu einem bildwissenschaftlichen Interesse zu werden. Ich habe mich gefragt: Warum werden Viren teilweise wie Torpedos dargestellt, während andere wie Samenkapseln aussehen, wieder andere wie Kometen, oder wie irgendwelche Raumschiffe, die auf fremden Planeten andocken? Ich wollte genauer wissen, wo diese ganzen Bilder herkommen und habe das Helmholtz-Institut in Braunschweig besucht. Dort habe ich festgestellt: Wenn Forscher am Rasterelektronenmikroskop sitzen, sehen die eigentlich nur matschige graue Bilder. Das ist alles andere als spektakulär. Diejenigen, die dann diese extraterrestrisch anmutenden Farbbilder herstellen, haben durchaus einen künstlerischen Anspruch – sind aber Wissenschaftler. Wie Imago und Imaginatio hier zusammenwirken und Wissenschaftler zu Bildnern werden, fand ich bemerkenswert.

DG: Sie bezeichnen Ihr Feld selbst als Kulturvirologie – was können wir uns darunter vorstellen?

“Die Denkfigur des Virus taugt dazu, ungeahnte Verbindungen herzustellen.”

SR: Die Denkfigur des Virus taugt dazu, ungeahnte Verbindungen herzustellen. Ich habe bei der Beschäftigung mit den Bildmotiven schon früh festgestellt, dass sich auch viele Künstlerinnen und Künstler vor mir sich zunächst für Mikroben und dann, als diese bekannt wurden, auch für Viren interessiert haben. Da es ja sicherlich so ist, dass es so etwas wie eine kulturelle Evolution gibt, die auf unterschiedliche Weise auch mit der biologischen Evolution zu tun hat, habe ich mich gefragt, ob es dann auch so etwas wie eine kulturelle Virologie geben könnte. Und ob diese Denkfigur des Virus als ein Grenzöffner, der in den Zellkern gelangen und dort Informationen verändern kann, ob das auch medien- und kulturwissenschaftlich nachweisbar ist, ob es Künstlerinnen und Künstler gegeben hat, die sich an dieser Idee orientiert haben. Und tatsächlich gibt es sehr viele, die von dieser Idee eines ebenso biologischen wie technologischen Vehikels, das in die Zelle (oder ein Computersystem) eindringt und dort etwas verändert, auch, wenn man so möchte, subversionsromantisch fasziniert waren. Einer der bekanntesten ist natürlich William S. Burroughs, bei dem man wiederum die Schnittstellen zum Fluxus sehen kann. Burroughs war mit einem Fluxus-Akteur wie Brion Gysin befreundet und hat mit ihm das Cut-Up als künstlerische Methode zum Zerschneiden und Rekombinieren von Bildern und Texten entwickelt. Und gleichzeitig gab es auch in seinem Fall die spezifische Wechselwirkung mit der Musik. Burroughs hatte mit Ian Sommerville einen Geliebten, der als Tontechniker für die Beatles tätig war. Die Beatles haben schon in den frühen 1960ern mit Klangcollagen gearbeitet, insofern kann man auch sagen, dass Yellow Submarine eine virus-inspirierte Geschichte ist. Auch die Rolling Stones und The Who lassen Rückschlüsse auf das Prinzip Virus zu. Solche Zusammenhänge kann man nachweisen, wenn man sich genauer anschaut, wer wen kannte und wie die inhaltlichen Zusammenhänge dieser kulturvirologischen Wirkungsgeschichte sind.

DG: Sie zeigen in Ihrer Arbeit, wie sich Kunst und Popkultur immer wieder mit dem Phänomen des Virus und der Viralität beschäftigt haben. Was fasziniert Kunstschaffende unterschiedlichster Genres so am Prinzip Virus?

SR: Das Virus ist eine Art missing link, es stellt eine notwendige Schnittstelle zwischen Viralismus und Mechanismus dar und ist in seiner Wirkungsgeschichte zu einem hybriden Dritten zwischen Biosphäre und Technosphäre geworden. Es gibt verschiedene Kriterien des Viralen, wovon das Wichtigste wohl ist, dass es nach den üblichen Lebensdefinitionen weder tot noch lebendig ist, sondern als obligatorischer Parasit seinen Code weitergibt. Typisch ist auch, dass ein Virus etwas sehr Kleines ist, das sehr große Wirkung zeigen kann. Unsichtbarkeit und Allgegenwart des Virus, sowie seine Möglichkeit, in Räume einzudringen und zu einem Störungspotential zu werden hat Künstler, Informatiker und Wissenschaftler gleichermaßen begeistert. Natürlich hat diese Faszination viraler Potentiale auch viel mit der Beschäftigung mancher Künstler und Künstlerinnen mit Destruktionsprozessen zu tun. Der Musiker und Kurator Justin Hoffmann hat auch von Destruktionskunst gesprochen, das finde ich gerade für viele Künstler der 1960er Jahre einen passenden Begriff. Man kann aber eigentlich schon deutlich früher bei Picasso anfangen, der ja gesagt hat, ein Bild sei die Summe seiner Zerstörungen und der damit schon lange vor der Nachkriegsmoderne einen durchaus anarchistischen Ansatz vertreten hat. In den 1960er Jahren stellt man jedenfalls bei ganz vielen Künstlern fest, möglicherweise auch als Reaktion auf den Zweiten Weltkrieg, dass Destruktion zu einer künstlerischen Methode wird. Etwas völlig Neuartiges entsteht aus daraus beispielsweise bei Nam June Paik. Viele Aspekte der Künstlertechniken der 1960er Jahre sind nachweislich mit dem Virus und seiner biologischen wie informationstechnischen Wirkungsweise verknüpft. Mit der Art und Weise etwa, wie Viren Genmaterial (auch Junk) schneiden, kopieren und wiederverwenden, wobei dann häufig Mutationen auftreten.

Das Interessante an Viren ist ja gerade, dass sie anders funktionieren als Bakterien. Bakterien sind perfekte Kopierapparate, aber da passieren nicht so viele Veränderungen, das Virus dagegen ist, wie Susan Sontag schon festgestellt hat, ein Synonym für Veränderung. Viren – inzwischen weiß man dank der Genomforschung genauer, wie das evolutionsbiologisch zu erklären ist – sind so etwas wie evolutionäre Alleskönner, insbesondere durch die vielen Fehler, die beim Kopieren passieren. Auch dies ist ein kulturell wie biologisch bedeutsamer Aspekt, der für viele Künstler sehr wichtig und spannend ist, diese Möglichkeit zur Mutation und Rekombination, die wir bei Bakterien eben überhaupt nicht haben, weil dort durch häufige Weiterverbreitung eher eine Monokultur als Vielfalt entsteht.

DG: Viren sind für das bloße Auge nicht sichtbar. Trotzdem sind wir in der medialen Berichterstattung zu Corona permanent mit Bildern des Virus konfrontiert. Woher stammen diese Bilder? Gibt es oder gab es auch ganz andere Möglichkeiten, Viren darzustellen?

SR: Ja, das ist eine wichtige Frage, warum wir immer die gleichen Bildformen als Modelle präsentiert bekommen, obwohl natürlich kein Mensch weiß, wie dieses Covid-19 eigentlich aussieht. Und es ist immer eine spannende Frage, wie man etwas eigentlich Unsichtbares überhaupt visualisieren kann. Nehmen Sie ein ganz bekanntes Beispiel wie die Doppelhelix-Struktur der DNA. Odile Crick, Ehefrau des Molekularbiologen Francis Crick, die dieses Modell gebaut hat, war Bildhauerin. Man hätte ohne sie gar nicht gewusst, wie man so etwas visualisieren sollte. Heute ist das in jedem Schulbuch, es ist ins kulturelle Gedächtnis eingegangen und für uns alle selbstverständlich, dass angeblich die DNA so aussehen soll. Aber die Frage bleibt: Wie entstehen solche Bilder? Wenn jemand im Genfer CERN arbeitet und sich mit Quantenphysik und Elementarteilchen beschäftigt, dann wollen die Medien zu ihren Berichten Bilder haben. Da fotografiert dann jemand im Dunkeln einen Lichtblitz, der eigentlich nichts weiter mit der dort betriebenen Forschung zu tun hat, damit man ein Bild herausgeben kann. Und so ähnlich ist das auch bei Virologen. Natürlich sehen die bestimmte Strukturen. Es gibt ja auch Mathematiker unter den Virologen, die tatsächlich die geometrischen Strukturen der Oberflächen dieser Eiweißhülle genau berechnen und auf Ähnlichkeit mit Mustern auf spezifischen Zellen oder Genabschnitten abgleichen können. Aber wirklich sehen im ursprünglichen Sinne kann man ein Virus eben nicht. Was man da als Bild produziert, ist ein Modell, genau wie das Modell der Doppelhelix-Struktur der DNA. Und mit diesem Modell können die Leute dann möglicherweise etwas anfangen, werden aber auch durch die Darstellungsweise manipuliert, wie das immer mit Bildern ist.

“Wirklich sehen im ursprünglichen Sinne kann man ein Virus eben nicht.”

Am Coronavirus finde ich interessant, dass es weniger aggressiv aussieht, als manche anderen Virendarstellungen. Es gibt ja auch Virenmodelle, die etwas martialisches, waffenartiges haben und in der Modellierung wie ein mittelalterlicher Morgenstern aussehen. Covid-19 erscheint in der Visualisierung geradezu plüschig. Es gibt eine Designfirma namens Giant Microbes, die stellt Plüsch-Viren her. Vom Corona-Virus gibt es drei oder vier Motive, die jetzt immer wieder kursieren und tatsächlich auch Firmen, die sich ausschließlich mit solchen Visualisierungen beschäftigen. Eine meiner Lieblingsfirmen heißt Duchamps Models, der Name ist natürlich toll, weil er an Marcel Duchamp erinnert und das Virus assoziativ in die Nähe von Readymade und Objet trouvè bringt. Und diese Firmen machen wunderbare Animationen, nicht nur von Viren und Bakterien, sondern auch vom Körperinneren, besonders bekannt wurde auf diesem Gebiet der 2017 verstorbene Wissenschaftsfotograf Lennart Nilsson. Ziemlich erstaunlich ist bei alledem, wie viel Designtechnik, Phantasie und gestalterischer Anspruch am Ende in diesen Visualisierungen stecken, die immer auch Interpretationen sind.

DG: Was sagen die Bilder, die wir uns von Viren machen, über unser Verhältnis zu diesen Viren aus?

SR: Es geht in meiner Arbeit um die Schnittmengen zwischen Wissenschaft und bildender Kunst oder Bildgebung. Es gibt interessante Methoden, das nicht nur als Artistic Research miteinander zu verbinden, viele Kunstwissenschaftler wie Horst Bredekamp oder Martin Kemp haben sich gründlich mit Bildern der Wissenschaft auseinandergesetzt. Das Bild, das wir jetzt von Corona präsentiert bekommen, ist natürlich aus den ersten Tagen von dessen Bekanntwerden. Inzwischen sieht man es als deutlich weniger harmlos an, als es anfangs dargestellt wurde. Insofern bin ich mir gar nicht so sicher, ob es nicht nachher noch zu ganz anderen Bilderfindungen kommen wird. Hinsichtlich der Bildproduktion ist bei dieser Pandemie all das eingetreten, was man eigentlich auch aus jedem popkulturellen Viren-Narrativ, also aus den ganzen Virenfilmen und -thrillern kennt: Zuerst bricht eine Welle der Furcht aus, fast so, als hätte man es mit der justinianischen Pest zu tun. Die Wiederbelebung des Pest-Diskurs scheint mir ein stets gleicher Aspekt aller Virennarrative bis zur hinterletzten Zombie-Staffel auf Netflix zu sein, obwohl die Pest doch ein völlig anderes Ansteckungsphänomen ist, denn sie wird erstens bakteriell übertragen und zweitens durch Parasiten.

“Es gibt scheinbar einen gut gefüllten Fundus der tiefsitzender Ängste, die in der Corona-Krise im Rekurs auf frühere Seuchengeschichte und apokalyptische Szenarien reaktiviert werden.”

Es gibt scheinbar einen gut gefüllten Fundus der tiefsitzender Ängste, Jean Delumeau schrieb dazu über Angst im Abendland, die in der Corona-Krise im Rekurs auf frühere Seuchengeschichte und apokalyptische Szenarien reaktiviert werden. Doch nicht nur das: Wir kennen auch eine ganze Menge interessanter kultureller Leistungen aus der Zeit der Pest und anderer katastrophaler Krankheitsepidemien. Zu Zeiten großer Seuchen und angesichts des vermeintlich nahenden Endes der Zeiten sind in der westlichen Kultur auch besonders intensive künstlerische Produktionsphasen festzustellen.

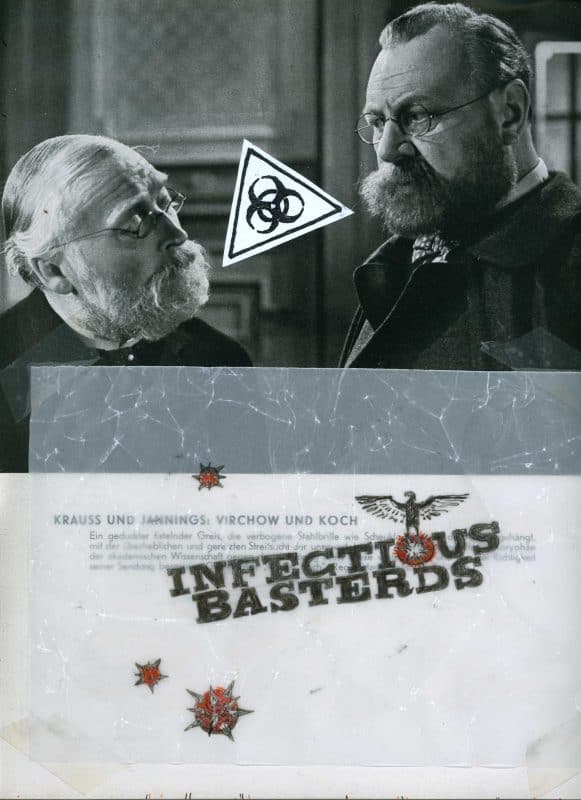

Was mich wirklich ärgert, ist, dass Alarmismus gezielt bedient wird, um verängstigte Menschen zu manipulieren, das war ganz besonders in Italien feststellbar, wo reißerische Medienberichte zu Massenflucht aus der “Roten Zone” und völlig irrationaler Panik mit fatalen Folgen für die Infektionsketten führten. Auch in anderen Ländern werden eine Reihe von Klischees bedient, die namentlich aus der Zeit der Bakteriologie stammen, also aus dem Neunzehnten Jahrhundert mit all seinen fatalen biologistischen Analogien. Das will nicht zu dem passen, was wir schon längst seit der Auseinandersetzung mit AIDS/HIV über die ganz anders geartete virale Logik wissen. Hier fehlt es immer noch an Bildung und Aufklärung.

“Trotz unseres postmodernen Wissens funktionieren wir emotional eigentlich immer noch genauso wie im Neunzehnten Jahrhundert (oder im Mittelalter).”

Trotz unseres postmodernen Wissens funktionieren wir emotional eigentlich immer noch genauso wie im Neunzehnten Jahrhundert (oder im Mittelalter). Wenn Emmanuel Macron sich hinstellt und dem Virus den Krieg erklärt, ist das Pasteur pur, also der Geist des Fin de Siecle, und ich finde es bedauerlich, dass man Immunität nicht anders denken kann. Man kann mit den vermeintlich feindlichen Erregern heute nicht mehr wie damals umgehen und meinen, sie ausrotten zu können. Heute scheint es mir in jeder Hinsicht existentiell notwendig, im Interesse des eigenen Fortbestandes irgendeine Form von Koexistenz und Wandel zu versuchen. Einem zirkulierenden Grenzgänger und Guerillataktiker wie dem Virus den Krieg zu erklären, wirkt geradezu bizarr. Diese immer noch verbreiteten militärischen Metaphern haben im Übrigen auch damit zu tun, dass die Hygiene- und Impfmaßnahmen der Infektionsepidemiologie erstmals von Militärärzten in den Kolonien durchgesetzt wurden, wovon bis heute der Begriff Tropenmedizin zeugt. Bruno Latour hat darüber sehr viel geschrieben, über die “Pasteurisierung Frankreichs” und über die Frage nach der Macht des Arztes, der ja als Epidemiologe auch zum Kontrolleur des Patienten wird und über die Isolation des infizierten Individuums entscheiden kann. Die Fragen zur Legitimation der Erklärung eines Ausnahmezustandes kennzeichnen ja auch die Debatte, die wir jetzt im Moment wieder führen.

DG: Sie haben sich auch mit vielen vergangenen Fällen viraler Ausbrüche beschäftigt – würden Sie sagen, dass es etwas spezifisch Neues an der Corona-Pandemie gibt? Oder spulen wir als Gesellschaft im Grunde nur altbekannte Reaktionsmuster ab?

SR: Ich habe sehr bewusst in meinem Buch versucht, den Pest-Diskurs auszusparen. Ich glaube, darüber ist genug geschrieben worden. Der Vergleich hinkt vor allem deshalb, weil wir nicht nur den Viral Outbreak einer Krankheit, sondern auch die Viralität von Informationen in der damit einhergehenden Infodemie bedenken müssen. Das ist neu im 21. Jahrhundert und kennzeichnet den medientechnologischen Wandel, der bei der Einschätzung der Corona-Pandemie nicht außer Acht gelassen werden darf. Wenn überhaupt eine Infektionsgeschichte direkt vergleichbar ist, dann wohl nur die der Spanischen Grippe von 1918, die mehr Todesopfer weltweit forderte, als Erster und Zweiter Weltkrieg zusammengenommen. AIDS/HIV mit seiner retroviralen Logik hat das 20. Jahrhundert gleichfalls nachhaltig geprägt und einen Vorgeschmack auf ein kommendes Jahrhundert der globalen Pandemien gegeben. Die sicherlich besten, wenn auch recht kurz gehaltenen Anmerkungen zum Umgang mit zeittypischen Krankheiten ihres Jahrhunderts hat Susan Sontag in ihrem Buch Krankheit als Metapher/ AIDS und seine Metaphern gemacht. Sie hat klargestellt, dass immer, wenn eine Krankheit unerklärlich erscheint, die Wahrscheinlichkeit, dass sie mystifiziert wird, sehr groß ist. Man will Krankheiten immer Bedeutungen zuschreiben. Das beschreibt Sontag auch sehr ausführlich am Beispiel von Krebs, einem mindless It, das unerkannt in einem sitzt und plötzlich über den Körper zu herrschen beginnt.

Bei Corona ist festzustellen, dass wir nicht mehr die von ihr beschriebene typische ausgrenzbare Risikogruppe haben, wie man sie beispielsweise bei AIDS kennenlernte, wo die Krankheit ja häufig als Bestrafung für alle, die keinen bürgerlichen Lebensstil pflegten, polemisiert wurde. Heute trifft es eine andere Risikogruppe und das ist ein wichtiger Unterschied zu anderen großen Epidemien des Zwanzigsten Jahrhunderts. Es trifft auch nicht nur, wie bei Ebola etwa, die besonders Armen oder diejenigen, die sowieso schon in einer Krisenregion leben. Dass jetzt auf einmal ganz besonders Orte, die man für hochentwickelt gehalten hat, dass gerade New York oder Mailand und damit wirtschaftlich potente Zentren getroffen werden und nicht die als krisenhaft empfundenen Regionen der Welt, ist ein ganz wichtiger Unterschied und das wird unser künftiges Nachdenken über die jetzige Situation mit beeinflussen. Wobei selbstverständlich nicht außer Acht gelassen werden sollte, dass die jetzige Pandemie in einer zweiten und dritten Phase arme Menschen weltweit doppelt existentiell treffen wird, gesundheitlich und wirtschaftlich.

DG: Sie haben über die Kriegsmetaphorik bei Macron und anderen Politikern gesprochen. In der Ansprache von Angela Merkel etwa fanden sich dagegen ganz andere Schwerpunkte, bei die man fast meinte, Anklänge an jüngere feministische Theorie entdecken zu können. Die Verletzlichkeit und wechselseitige Abhängigkeit aller Menschen spielte da etwa eine große Rolle, die Sorge füreinander.

SR: Im Moment sehr bemerkenswert zu beobachten finde ich, wie unterschiedlich unterschiedliche Staaten und politische Systeme mit dieser eigentlich für alle gleichen Bedrohung umgehen. Ein sehr wesentlicher Unterschied ist dabei festzustellen zwischen Länder, die von Frauen regiert werden und solchen die von Männern regiert werden. Das ist etwas, das man noch mal genauer untersuchen sollte mit dem notwendigen Abstand dazu.

Der Aspekt der Verletzlichkeit, Bestimmung des Grades der Durchlässigkeit von Körpergrenzen und gegenseitigen Abhängigkeit ist für mich zentral in einer globalisierten Welt. Wie das schon Roberto Esposito in seinem Buch Immunitas beschrieben hat, müssen wir uns darüber klar werden, dass wir alle gemeinsam einen Weltkörper haben und dass die gesamte althergebrachte Metaphorik des Volkskörpers so nicht mehr funktioniert, weil so ein Virus eben nicht an der nächsten Staatsgrenze Halt macht, was übrigens auch für andere Kontaminationen gilt. Wir müssen, genau wie in ökologischen Fragen, gemeinsame, globale Lösungen finden. Durch diese ungeheure Konnektivität, diese vielfältigen Verbindungen, die nicht nur in der Wirtschaft, sondern in allen Bereichen des Lebens festzustellen sind, müssen wir noch größer und universeller denken. Es wird klar, wie anfällig der Gesamtzusammenhang ist, wenn die Balance gestört ist.

Die Situation hat den positiven Effekt, dass das Virus die Verbundenheit der Dinge zeigt. Das Virus ist für mich ein Symbol dieser Konnektivität. Ich glaube, inzwischen gehört es nicht nur für Immuntheoretiker zum Allgemeinwissen, dass das fremd gewordene Eigene immer auch in uns und bei uns anwesend ist. Man kann sich dagegen wehren – und es werden sicher noch harte, auch politische Kämpfe darum geführt werden, die wie eine Autoimmunreaktion sehr destruktiv ausfallen können. Schon jetzt merkt man, dass es sowohl am linken als auch am rechten Rand der Gesellschaft zu abstrusen Verschwörungstheorien kommt.

DG: Einige der theoretischen Stichwortgeber Ihrer eigenen Arbeit wie Giorgio Agamben haben sich zu Corona zu Wort gemeldet. Wie haben Sie diese Debatte erlebt?

“Was Agamben in der Frühphase der Corona-Krise gesagt hat, war für mich höchst problematisch.”

SR: Was Agamben in der Frühphase der Corona-Krise gesagt hat, war für mich höchst problematisch. Es ging ja Ende Februar mit seinem Artikel Die Erfindung einer Pandemie los und dann hat er eine Woche später einen weiteren geschrieben mit dem Titel Contagion. Beide wirkten ein wenig aus der Hüfte geschossen, obwohl er natürlich genau das behandelt, was ohnehin in seinem Werk ausführlich dargelegt ist, nämlich die Frage nach dem biopolitisch begründeten Ausnahmezustand. Ich finde es wichtig, dass man diese Frage stellt, ich war aber angesichts der Situation in Italien trotzdem kritisch, was gerade diese beiden Texte angeht. Immerhin ist er nachher etwas differenzierter geworden. Jean-Luc Nancy hat ihm klug und angemessen mit der Formulierung einer ebenso biologischen, wissenschaftlichen und technologischen Viralen Ausnahme geantwortet (Hier gibt es einen Überblick der Debatte).

Wir sollten uns jetzt noch nicht anmaßen wollen, genauer sagen zu können, wie es sich mit der tatsächlichen Situation und tatsächlichen Opferzahlen und der tatsächliche Wirkungsweise dieses Virus verhält, dazu fehlt uns der Abstand. Ich versuche auch die ganze Zeit schon mehr zu verstehen, aber ich glaube, dass es Ende Februar auch in Italien noch viel zu früh war, die Tagesaktualität des Viral Outbreak in dieser Form zu einer so radikalen Diskussion freizugeben. Dadurch sind gerade in der äußeren linken (und rechten) Szene Verschwörungstheorien auch sehr stark verbreitet worden, nach dem Motto: wenn schon Agamben so etwas schreibt, dann muss es ja stimmen. Das hat mich enttäuscht, denn ich zitiere Agamben sonst gern und finde ihn für diese Fragen nach dem zeitgenössischen Lebensbegriff eigentlich wichtig.

Überzeugender finde ich Roberto Esposito, der mit ähnlicher Stoßrichtung zum Immunitätsdiskurs arbeitet, sich jedoch im Gegensatz zu Agamben sehr zurückgehaltend und vorsichtig in der folgenden Debatte geäußert hat, die ja noch weiter ging mit Beiträgen von Jean-Luc Nancy wie seinem Beitrag Das allzu menschliche Virus. Und Slavo Zizek konstatierte sehr früh im wenig eigenständigen Rekurs auf die ultradarwinistische Memetik und Biophilosophie angelsächsischer Provenienz in der Neuen Züricher Zeitung, es werde nach Corona nicht mehr so sein wie davor, als wäre das eine bemerkenswerte Erkenntnis. Mein erster Eindruck war: da hat jemand keine Zeit gehabt, sich auf der Höhe seines intellektuellen Niveaus eine eigene Idee von der Sache zu machen. Kurz darauf brachte er mit PANDEMIC! Covid-19 shakes the world sogleich ein ganz neues Buch heraus, das aber doch sehr stark an Nancy und anderen Beteiligten der beschriebenen Debatte orientiert ist, und seinem gern gepflegten Image als besonders origineller Denker ebenfalls kaum zu genügen vermag.

Insofern bin ich insgesamt etwas enttäuscht, dass nicht schon viel mehr an substanziellen Texten gekommen ist. Bruno Latour hat ein paar Artikel geschrieben, aber auch da war noch kein großer Wurf bei. Von Umberto Galimberto kamen ähnlich wie von Nancy gute, schlichte und sauber argumentierte Stellungnahmen, auch Paul B. Preciados Perspektive, vom Virus lernen zu wollen, erscheint mir sinnvoll und in seinem Rekurs auf Hugh Hefners Playboy Mansion erfrischend quergedacht. Ich warte aber noch gespannt auf eine künftige philosophische Verarbeitung dieser Krise auf Augenhöhe mit dem Virus. Auch in den sozialen Netzwerken stelle ich fest, dass man in den ersten zehn Tagen noch recht viel Neues lesen konnte, doch dann sah man noch die exponentiell anwachsende Reproduktion von schon bekannten Gedanken und Textbausteinen, aber keine Rekombination und Neumontage, kaum Mutation, kaum einen eigensinnigen neuen Ansatz. Doch ich vermute ja, dass die viralen Potentiale latent schon längst vorhanden waren und nach dem ersten Kulturschock nach und nach verstärkt formuliert werden könnten.

Was bisher stattgefunden hat, würde William S. Burroughs wahrscheinlich als molare, systemische Viralität, den Nova Mob, bezeichnen. Wenn ein System sich ständig nur selbst reproduziert und immer nur die gleichen Protagonisten und immer nur die gleichen Inhalte geteilt und weiterverbreitet werden, wird es höchste Zeit für einen infektiösen Agenten, der seinerseits eine Störung des Systems bewirkt. Das ist der subversionsromantische Ansatz vieler Virustheoretiker der Postmoderne und Esposito erkannte im Immundiskurs der Gegenwart das Virus gar als “unbeherrschbares vitales Prinzip” an. Eigentlich haben wir jetzt doch Zeit, näher darüber nachzudenken, ob diese Potentiale schon ausgeschöpft sind.