“Man kann Ökonomie als einen Ordnungsversuch des Begehrens verstehen”: Jule Govrin im Interview

Begehren und Ökonomie sind untrennbar miteinander verwoben. Wie genau, davon erzählt Jule Govrin in einem Streifzug durch die Philosophiegeschichte von Platon über Hegel, Nietzsche und Freud bis zu Deleuze, Guattari und der Queer Theory.

Begehren und Ökonomie mögen im Alltagsverständnis wie Gegensätze wirken: Affekt und Emotion auf der einen, Ratio und Kalkül auf der anderen Seite. Dass und warum Begehren und Ökonomie sich aber nicht unabhängig voneinander begreifen lassen, zeigt die Philosophin Jule Govrin.

Govrin forscht an der Schnittstelle von politischer Theorie, Sozialphilosophie und feministischer Philosophie und Ästhetik und ist Autorin von Sex, Gott und Kapital. Houellebecqs Unterwerfung zwischen neoreaktionärer Rhetorik und postsäkularen Politiken. Zuletzt erschien Begehren und Ökonomie. Eine sozialphilosophische Studie bei De Gruyter.

Die Studie untersucht die politische Ökonomie des Begehrens nach 1968 in einem großen theorie- und philosophiegeschichtlichen Streifzug. Eine besondere Rolle kommt dabei dem Buch Anti-Ödipus: Kapitalismus und Schizophrenie von Gilles Deleuze und Felix Guattari zu, ein Text, der für Jule Govrin als Zeugnis von 1968 eine zentrale begehrensphilosophische Wende markiert und damit bis heute nachwirkt. Dabei argumentiert sie für einen kritische Lesart, welche die Begriffe von Deleuze und Guattari für die Gegenwart aktualisiert.

Begehren und Ökonomie Nach 1968

Wir haben mit Jule Govrin über Begehren und Ökonomie, Deleuze und Guattari, die neoliberale Wende und soziale Bewegungen im Zeitalter der Corona-Krise gesprochen. Das Gespräch führte Pablo Dominguez von De Gruyter.

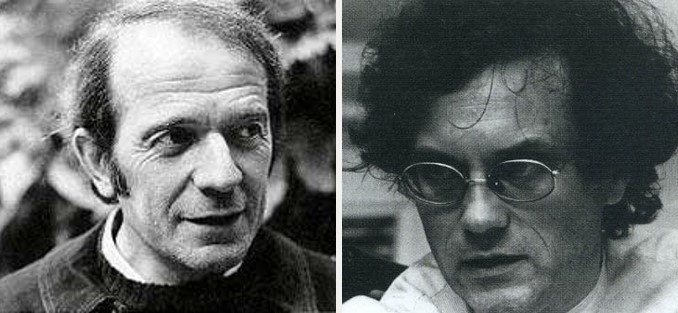

Pablo Dominguez: Was zeigt das Foto auf dem Cover zu Deinem Buch “Begehren und Ökonomie” und warum hast du gerade dieses Foto ausgewählt?

Jule Govrin: Ich bin sehr sehr froh, dass wir dieses Foto bekommen haben. Das ist von Philippe Vermès, einem tollen Fotografen. Er hat dieses Bild 1968 aufgenommen und es heißt Assemblé Generale, also Generalversammlung. In meiner Studie geht es um die Philosophiegeschichte und sie wirft auch Ausblicke in die Gegenwart, aber Kern und Angelpunkt ist das Jahr 1968, oder genauer: Paris im Mai 1968.

Ich wollte ein Bild, das einerseits die Begehrensgefüge oder kollektiven Handlungsgefüge aufzeigt, die sich in diesem revolutionären Moment manifestierten. Aber eben nicht in dieser typischen Fotografie von Menschen die auf der Straße protestieren, mit hochgereckten Fäusten und Bannern, sondern eher einen Moment der Ruhe. Mich interessierte der Moment, an dem Leute eben nicht auf die Barrikaden gehen, sondern sich hinsetzen. Um sich neu und anders zu organisieren, neue Beziehungsweisen zu finden und darüber nachzudenken, wie man anders leben kann. Und ich finde, dass das Bild genau diesen Moment des sich neu sozial Organisierenden gut fasst.

Es gibt aber auch eine Art Bühne auf dem Bild. Und hier deutet sich etwas an, das eine Gefahr ist, nämlich eine Verfestigung von Sprecher*innen-Positionen, was ja auch ein Umschlagmoment ist in sozialen Bewegungen. Sie können einerseits sehr egalitär ausgerichtet sein und verfestigen sich andererseits wieder auf Einzelne in ihrer Machtposition. Und ich glaube, dass dieses Bild einerseits die Schönheit des revolutionären Moments fasst, aber gleichzeitig diese Risiken aufzeigt.

PD: Das Foto scheint also viel mit revolutionärem Begehren zu tun zu haben. Dein Buch hat im Titel ja zwei Begriffe: Begehren und Ökonomie. In der Einleitung sprichst du davon, dass man im Alltagsverständnis diese Begriffe eher getrennt voneinander betrachtet. Ökonomie hat vermeintlich viel mit Rationalität zu tun, Stichwort “Homo Economicus”, während es beim Begehren eher um Gefühle und Affekte geht. Du betonst dagegen, Begehren und Ökonomie seien “ontologisch” oder “epistemologisch” nicht voneinander zu trennen. Was meinst Du damit?

JG: Begehren im engen Assoziationsrahmen der romantischen Liebe ist in der Tat diskursiv getrennt von der Ökonomie in der Moderne und Spätmoderne. Aber man muss differenzieren. Es gibt eine Idee von romantischer Liebe, die sich Anfang des 20. Jahrhunderts herausgebildet hat, dazu hat die Soziologin Eva Illouz viel gearbeitet, die annimmt, dass Eheverhältnisse, die früher klar wirtschaftlich ausgerichtet waren, auf einmal individualisiert und mit Leidenschaft aufgeladen wurden. In dieser Entwicklung wird angenommen, dass romantische Liebe die Antipode zum Ökonomischen bildet. Aber de Facto stimmt das nicht. Romantische Praktiken sind zum Beispiel oft Konsumpraktiken. Beim Online-Dating etwa zeigen sich klar marktkompatible Strukturen.

“Romantische Praktiken sind oft Konsumpraktiken.”

Was mich interessiert hat, ist einerseits, das zusammenzudenken. Wobei ich Begehren gerade nicht verengt auf ein individuelles romantisches oder sexuelles Begehren betrachten würde, sondern als kollektive und transformative Kraft, die sozial mobilisierend ist, insofern sie das Soziale überhaupt erst hervorbringt. Das ist ein relativ alter Gedanke, der sich von Spinoza über Hegel bis in die Gegenwart zieht. Das ist die kollektive Komponente des Begehrens als sozial treibende Kraft, die Idee, dass Menschen überhaupt erst durch die begehrliche Bezugnahme auf andere zu sozialen Wesen werden. Dementsprechend kann man sagen, dass die Ökonomie als ein Versuch, eine Ordnung aufzurichten, eine soziale Ordnung ist, die immer über das Begehren funktioniert. Man kann Ökonomie als einen Ordnungsversuch des Begehrens verstehen. Auf das Beispiel der klassischen heteronormativen Kernfamilie bezogen, die ja auch eine Wirtschaftseinheit ist: Geschlechtlichen Rollen werden Begehrensrollen zugewiesen, die dann dieses soziale Gefüge zu einer wirtschaftlichen Einheit machen. Das ist die eine Ebene.

Begehren Als Antrieb Des Kapitalismus

Auf der anderen Ebene kann man Begehren als eine Kraft betrachten, die den Kapitalismus selbst antreibt. Das ist auch keine neue These, man kann dazu zu Karl Marx zurückgehen oder zu Eve Chiapello und Luc Boltanski, die sagen es gibt ein Akkumulationsbegehren des Kapitals, also dieses Motiv von mehr und mehr und immer mehr. Und dieser Gedanke findet sich zentral auch bei Gilles Deleuze und Felix Guatarri. Mir war es wichtig, diese Ebenen mitzudenken und zusammen zu führen. Wenn man in die Philosophiegeschichte schaut, dann sieht man, dass sobald Begehren ausgehandelt wird, Ökonomie eine wichtige Rolle spielt. Begehren wird entweder als Überschuss gedacht oder aber, in einer sehr dominanten Linie, als Mangel. Also das Begehren ermangelt immer etwas und es ist dadurch nie erfüllbar und wird durch seinen Mangel angetrieben. Und dieses Mangeldenken ist genauso wie das Denken des Überschusses ja ein sehr ökonomisches Motiv. Wenn man durch die Philosophiegeschichte geht und sich paradigmatische Positionen anschaut, an denen Begehren oder Eros oder der Conatus verhandelt werde, erscheinen diese ökonomischen Denkmuster. Das hat mich interessiert.

PD: Du hast die Philosophiegeschichte angesprochen, die ja auch den Hauptteil Deines Buchs bildet. Du schlägst einen großen theoriegeschichtlichen Bogen von Platon über Hegel, Nietzsche und Freud bis zum Poststrukturalismus und der jüngsten Queer Theory. Gleichzeitig gibt es einen Text, der eine hervorgehobene Rolle für dein Argument spielt: Der Anti-Ödipus von Deleuze und Guattari. Du schreibst, du möchtest Deleuze und Guattaris “begehrensökonomische Reflexion für die Gegenwart aktualisieren”. Was macht gerade den Anti-Ödipus für dein Argument zu so einem wichtigen Text?

JG: Der Anti-Ödipus stellt eine begehrensphilosophische Wende da. Ich habe ja schon darauf hingewiesen, dass Begehren in der Philosophiegeschichte vor allem als Mangel gedacht wurde. Deleuze und Guattari sagen: Das ist die dominante Weise, Begehren zu denken und die zieht sich von Platon zu Regel zur Psychoanalyse und zum Ödipus-Modell von Freud. Das kritisieren sie und sagen, es gibt eine subversive Spur, Begehren als etwas Produktives, als einen Überschuss zu denken – und genau dieses Begehren als Produktionsmodell möchten sie hervorheben und anstelle des Mangels setzen. Ich glaube, dass das eine Wende im Denken des Begehrens herbeigeführt hat. Deleuze und Guattari weisen darauf hin, dass Begehrensmodelle immer Wirklichkeit produziert haben. Freuds Ödipus-Modell etwa ist ja nicht nur ein über der Realität hängendes Theoriemodell, sondern hat wirklich Familienformationen, Selbstwahrnehmung und Subjektivierung geprägt. Und ich glaube, dass auch Deleuze und Guattaris Modell prägend war.

Trotzdem habe ich ein Problem mit dieser klaren Gegenüberstellung zweier Traditionen des Begehrens. Das hat mich von Anfang an skeptisch gemacht und ich fand die These nicht sonderlich nachvollziehbar. Gleichermaßen hat es mich interessiert, dass man Begehren immer wieder diese ökonomischen Muster zugeschrieben hat, des Mangels oder eben der Produktion. Aber statt wie Deleuze und Guattari zu sagen, es gibt da zwei getrennte Linien, also auf der einen Seite Platon, Hegel, Freud, mit dem für sie vermeintlich repressiven Mangel-Modell, auf der anderen Seite das subversive Denken des Begehrens als Überschuss von Spinoza über Nietzsche zu ihnen selbst, wollte ich einen Schritt zurücktreten und eher überlegen, ob nicht Begehren sich immer zwischen Überschuss und Mangel bewegt. Dass es also gar nicht so eine radikale Trennung sein muss und damit auch keine klar trennbaren Traditionslinien, sondern dass es in allen Texten Momente gibt, wo Begehren einerseits etwas herstellt, aber andererseits auch etwas ermangelt.

Deleuze und Guattari haben ja als Autoren schon einige Texte zusammengeschrieben, zum Beispiel ein wunderschönes Buch über Kafka, das ich sehr empfehlen kann, später aber auch Was ist die Philosophie, und sie haben ja dann diese zwei Bände geschrieben zu Kapitalismus und Schizophrenie: 1972 den Anti-Ödipus und dann 1980 Eintausend Plateaus. Und Eintausend Plateaus ist wesentlich berühmter, ich glaube aus guten Gründen, weil es methodisch wesentlich ausgereifter ist. Wie Katja Dieffenbach einmal so kritisch angemerkt hat: Der Anti-Ödipus ist das schlechteste Buch von Deleuze und Guattari. Man merkt auch beim Übergang vom ersten in den zweiten Band, dass es ganz viele methodische Ansätze gibt, die wegfallen, während sie zum Beispiel das Denken des Gefüges hervorheben. Der Anti-Ödipus ist also gewissermaßen ein knarziges Buch, ein Buch, mit dem man sich streiten kann, das auch an vielen Stellen als Gefüge gar nicht geschmeidig und reibungslos funktioniert.

Anti-Ödipus: Zeitzeugnis von 1968 und tumultartige Kapitalismuskritik

Und trotzdem hat es mich interessiert, nicht nur wegen dieser paradigmatischen Wende des Begehrens, sondern auch weil der Anti-Ödipus ein Zeitzeugnis ist, ein Manifest von 1968. Man kann auch sagen, dass sich ab dem Anti-Ödipus eine neue Philosophie des Begehrens in Frankreich abzeichnet, durch die Begehren in seinen transformatorischen, subversiven Elementen in den Fokus tritt. Im Moment dieses Umdenken des Begehrens bewegt man sich in der Linken weg von den Makrostrukturen der Klasse und hin zu Mikropolitiken, später schließen daran sexuelle Emanzipationsbewegungen wie die feministische, die schwul-lesbische und queer-feministische Bewegungen an. Die Verbindung zu queerfeministischen Anliegen deutet sich schon an, weil der Anti-Ödipus parallel verfasst wurde zu Das Homosexuelle Begehren von Guy Hocquenghem, einem weiteren Textgefüge, das sich daran anschließt.

“Ich glaube, dass man den Anti-Ödipus noch mal anschauen muss und sagen muss: Ein Großteil der Hoffnung, die sich darin artikuliert, ist erloschen.”

Der Anti-Ödipus ist schließlich eine tumultartige Kapitalismuskritik. Und Deleuze und Guattari haben gehofft, dass sich der Kapitalismus deterritorialisiert, also dass er schizophren wird und sich immer weiter entgrenzt, so dass er irgendwann in sich kollabiert. Man muss leider sagen, dass das nicht der Fall war. Bei ihnen ist diese Deterritorialisierung mit einer Hoffnung verbunden, aber heute muss man sagen, dass sich der Kapitalismus zwar entgrenzt, aber vor dem Hintergrund der fortschreitenden Globalisierung auf keine besonders positive Weise. Ich glaube, dass man den Anti-Ödipus noch mal anschauen muss und sagen muss: Ein Großteil der Hoffnung, die sich darin artikuliert, ist erloschen. Und gleichermaßen ist es fast kurios, dass die beiden gegen ihren Willen die neoliberalen Dynamiken des Kapitals antizipiert haben, so wie mit den Begriffen der Re- und Deterritorialisierung, also der Eingrenzung und der Entgrenzung, mit denen sie immer noch sehr stichhaltige Analysewerkzeuge für neoliberale Wirtschaftspolitiken liefern.

PD: Du führst eine begriffliche Unterscheidung zwischen Aufbegehren und Begierde ein – was ist der Unterschied und warum ist diese Unterscheidung wichtig?

JG: Ich wollte mich von Deleuze und Guattari begrifflich entfernen. Ich bin auch keine Deleuzianerin und glaube, dass man sich mit den beiden auch sehr frei auseinandersetzen muss. Man kann sich von ihnen Werkzeuge ausleihen, aber ich mag dieses geschlossen deleuzianische Weltbild nicht, das man mittlerweile in Teilen an der Universität findet.

Aufbegehren und Begierde sind an die Bewegung der Re- und Deterritorialisierung, also der Ein- und Entgrenzung angelehnt, aber im Anti-Ödipus ist die Deterritorialisierung ja noch relativ positiv belegt und mir war es wichtig, davon wegzutreten. Ich wollte auch nicht Begehren als Mangel und Begehren als Produktivität gegenüberstellen, weil es mir gerade darum ging, die Unterscheidung anzufechten. Beide Begriffe, Aufbegehren und Begierde haben für sich politische Assoziationsfelder, die sehr stark aufgeladen sind. Aufbegehren ist mit Tumult, Rebellion und Aufruhr assoziiert, und Begierden birgt den Begriff der Gier in sich, also ein Ausdruck für ein ökonomisches Gefühl. Einerseits würde ich sagen, dass das Aufbegehren das Aufbrechen aus verkrusteten Machtstrukturen, aus Identitätsvorstellungen bedeutet und damit neue Gefüge schafft, also eine Öffnung des Begehrens darstellt. Mir ging es aber darum, das nicht in erster Linie als normatives, sondern als deskriptives Begriffspaar anzuwenden.

Protest und die Politisierung von Begehren

Am deutlichsten wird das in Bezug auf Protestbewegungen. Man kann sagen, dass es bei Protestbewegungen immer neue Allianzen gibt, ein Aufbrechen von habitualisierten Verhaltensweisen, neue Beziehungsweisen, um einen Begriff von Bini Adamczak einzubringen, neue Gefüge. Gleichermaßen gibt es, was ich eben in Bezug auf das Bild angedeutet habe, dieses Risiko, dass sich neue Machtstrukturen einrichten und verfestigen. Ich denke, dass jegliche Protestbewegungen und Sozialdynamiken zwischen diesen beiden Polen der Öffnung und Schließung kreisen. Andererseits war es mir gerade in Bezug auf Protestbewegungen wichtig, dass Begierden auch eine Form von Persistenz, von Beharrlichkeit bilden, die ich politisch und philosophisch wichtig finde. Ich habe das Buch auch vor dem Hintergrund geschrieben, dass eine Zeitlang in poststrukturalistischen Diskursen die Ereignishaftigkeit von Protesten zelebriert wurde, zum Beispiel bei Occupy oder 15M, und ich fand es wichtig, einen Begriff einzuführen, der zeigt, dass diese Ereignishaftigkeit auch Ermöglichungsbedingungen braucht. Es braucht aktivistische Strukturen, die überhaupt erst ermöglichen, dass Menschen auf diesen Plätzen versorgt sind und bleiben können. Das heißt, das Ereignis ist immer mit einer Form von Persistenz verbunden oder mit aktivistischen Strukturen, aktivistischer Arbeit, die das möglich macht. Und gleichzeitig ist es wichtig, dass wir nicht nur die Ereignishaftigkeit von Protest feiern, sondern es ist politisch wichtig, zu gucken: wie können wir den revolutionären Moment, das, was wir an revolutionären Beziehungsweisen gewonnen haben, an neuen Organisationsformen, wie können wir das verfestigen und verstetigen? Solche Bewegungen wollte ich mit den Begriffen Aufbegehren und Begierden nachzeichnen.

PD: Seit 1968 hat sich der Blick auf Begehren verändert. Im Anti-Ödipus gibt es ein Bild von Begehren als subversiver, auch antikapitalistischer Kraft. Heute hat der Kapitalismus das revolutionäre Begehren teilweise absorbiert, ein Prozess, den auch Boltanski und Chiapello beschrieben haben: Kreativität und Individualismus sind keine Verheißung mehr, sondern Imperative des Marktes. Was könnte die politische Folgerung aus diesem Prozess sein?

JG: Ich glaube nicht, dass Begehren weniger revolutionär geworden ist. Dass Begehren als Subjektivierung Machtverhältnisse fortschreibt und damit Herrschaft unterstützt ist nichts Neues. Gleichermaßen war Begehren auch immer ein Begehren nach mehr Gleichheit und Gerechtigkeit und dementsprechend eine transformative Kraft. Das hat sich nicht grundlegend verändert. Aber welche Begehrensmodelle hegemonial sind, das prägt unsere Form von Selbstvorstellung und Subjektivierung. Darauf machen Deleuze und Guattari selbst aufmerksam: Ödipus, also die Idee von Freud, ist insofern nicht real, als dass sie keine überhistorische Wahrheit beanspruchen kann. Aber als Denkmodell hat es Familienmodelle, also etwa die Idee des Ernährers im industriellen Kapitalismus total geprägt. Und es war dadurch wirkmächtig und hat dadurch soziale Realitäten gestaltet.

Wir sehen durch 1968 eine Liberalisierung von Lebensweisen, neue Sichtbarkeiten, Selbstverständlichkeiten, was etwa queere Menschen angeht. Dass wir heute etwa selbstverständlich von Regenbogenfamilien reden, das ist ein Erfolg von 68 und das muss man feiern, diese Errungenschaften der sexuellen Emanzipationsbewegungen. Zugleich glaube ich, dass es auch deutliche Backlash-Momente gegen 1968 gibt. Das kann man auf zwei Ebenen sehen. Auf der Ebene von Arbeitsorganisation und Unternehmenswelten. Und auf der Ebene von sozialen Dynamiken in digitalisierten Gesellschaften. Auf der ersten Ebene, das haben Boltanski und Ciapello auch herausgearbeitet, gab es 1968 Forderungen in der Arbeitswelt nach mehr Kreativität, mehr Freiraum, also prinzipiell ja keine von der Hand zu weisenden Forderungen – aber sie wurden von Unternehmerdiskursen aufgenommen und gegen Arbeitnehmer*innenrechte ausgespielt.

Und wir sehen bei der Flexibilität, die ja eines der neoliberalen Schlagwörter ist, was daraus geworden ist. Und zwar: Flache Hierarchien und eine Form von neoliberaler Selbstgouvernementalität, die absolut keinen Freiraum und Flexibilität bietet, sondern de Facto dazu führt, dass Arbeitsbedingungen schrittweise verschlechtert wurden, dass Menschen sich in ihrer Arbeit entgrenzen, in Form von zunehmender Unsicherheit und einer strukturellen und systematischen Unplanbarkeit – und das sind alles sehr negative Effekte. Es wurden hier Identitätspolitiken gegen Klassenpolitiken ausgespielt. Und in der Tat haben solche neoliberalen Diskurse auch Ideen von Deleuze und Guattari mit aufgenommen. Das nomadische Subjekt etwa wurde übersetzt mit dem Netzwerkmenschen, der jederzeit seinen Ort wechselt.

Das setzt sich dann fort, um auf diese zweite Ebene der Sozialdynamik zu kommen, die sich heute besonders in digitalen Arenen äußert, in neuen Subjektivierungsformen, die ich als eine Form von Vulgärdeleuzianismus bezeichnen würde. Solche Subjektformen sind hyperindividualistisch, eignen sich aber eine Form des nomadischen Subjekts an. Anstatt, dass wir wie bei Freud uns mit Blick auf die Kindheit versuchen, uns selbst zu entschlüsseln, um unser wahres Selbst zu finden, ist es hier eher so, dass wir inzwischen denken, unser authentisches Selbst müssten wir performativ herstellen in seiner Wandelbarkeit und Gestaltbarkeit.

Ich glaube, dass solche Selbstbezüge mit einer Popularität von Deleuze und Guattaris Begriffen zusammen hängen, sich aber in einen absolut neoliberalen Wettbewerb der Individuen einfügen und insofern vulgärdeleuzianisch sind, als dass sie den Differenzbegriff von Deleuze und Guattari vollkommen verengen. Deleuze und Guattari denken Differenz auf einer ontologischen Ebene. Für sie bedeutet Differenz, dass Individualität immer eine Machtwirkung ist und Menschen de Facto transindividuell sind, also auf fundamentale Weise miteinander verbunden. Und der Vulgärdeleuzianismus bleibt auf der Ebene der Individualität, also des Individuums, das sich immer wieder neu kuratiert und seine Differenzen hervorheben will, von anderen abheben will, und fügt sich damit absolut in neoliberale Privatisierungstendenzen ein, die gerade wegdenken von der Kraft des Sozialen, von kollektiven Handlungsgefügen, die wegdenken davon, dass Menschen auf eine grundlegende Art und Weise miteinander verbunden sind durch Begehren, das produktiv ist. Im Grunde geht das also gänzlich gegen den Strich von Deleuze und Guattari und ihrem politischen Anliegen.

PD: Du schreibst mehrfach, dass Begehren nicht per se links ist. Gleichwohl sei es leicht zu politisieren. Ich musste dabei häufig an rechtspopulistische Mobilisierung, etwa im Wahlkampf von Trump denken, wo ja permanent Affekte mobilisiert werden. Würdest Du sagen, dass die Rechte heute erfolgreicher darin ist, Begehren zu politisieren?

JG: Ich bin da skeptisch, denn ich glaube wir vertauschen hier begrifflich Sexualität und Begehren. Begehren ist eine grundlegende soziale Kraft, die Menschen in einer tiefen Art und Weise miteinander verbindet. Und ich glaube, das Gewahrwerden dieser sozialen Dimension des Begehrens würde eigentlich zu linkeren und solidarischen Politiken führen, die sich dieser Verwundbarkeit und Verbundenheit bewusst werden. Insofern würde ich nicht schreiben, dass Begehren nicht links ist. Ich würde auch nicht sagen, dass es per se links ist, aber ich würde sagen, das Gewahrwerden der Verbundenheit, die aus dem Begehren herrührt, führt in der Konsequenz zu einer egalitären Perspektive.

“Begehren durchbricht die Grenzen der Identität.”

Begehren wird meistens in der Arena des Sexuellen ausgehandelt. Sexuelle Politiken sind nicht progressiven Emanzipationsbewegungen vorbehalten. Es gibt reaktionäre Sexualpolitiken seit der Geschichte der Gegenaufklärung. Um auf Begehren als soziale Kraft zurückzukommen, ganz grundlegend würde ich sagen, dass es die Grenzen der Identität durchbricht, das ist ja auch ein Gedanke, den man bei Deleuze und Guattari findet. Die reaktionären Politiken wollen aber die Grenzen von Identitäten hochziehen, von nationaler, kultureller, geschlechtlicher Identität. Das geht damit einher, dass Solidarität und Verbundenheit verleugnet wird, und stattdessen eine Rhetorik der Resilienz und des ‘Recht des Stärkeren’ zutage tritt. Bei Trump sieht man das etwa in Bezug auf die Coronakrise, im kompletten Leugnen von Verantwortung.

Im Bezug auf Sexualität sind die aktuellen rechten Diskurse leider sehr erfolgreich darin, Sexualität als Kampfarena zu besetzen. Und das ist nichts Neues in der Geschichte reaktionärer Politiken. Das passiert aber heute in einer Art und Weise, die neuartig ist, zum Beispiel in Bezug auf antimuslimische Ressentiments, denken wir an die rassistischen Darstellungen und Diffamierungen muslimischer Männer, die automatisch als Sexualstraftäter gebrandmarkt werden. Diese Angriffe vonseiten Rechter geht einher mit dem Hochhalten von völlig patriarchalen und heteronormativen Familienidealen. Dort wird also Sexualität nur als Bedrohung von außen konstruiert, gegen die man sich festungsmäßig schützen muss. Oder zum Beispiel die Manif Pour Tous in Frankreich, die eine unglaublich große Resonanz hatte, als Bewegung gegen die Öffnung der Ehe, die zum Beispiel antineoliberale Rhetorik verwendet hat, um ihre homo- und transfeindliche Politik durchzusetzen. Die haben eine vermeintliche “Gay-Lobby” mit neoliberaler Deregulierung gleichgesetzt und die weiße christliche patriarchale Familie als einen Schutzraum vor der Globalisierung angepriesen. Und so etwas erleben wir sehr stark in der Gegenwart.

PD: Ich suche, darauf zielte meine Frage vorhin und vielleicht ist das diesem Theoriebuch gegenüber auch etwas unfair, nach einer politischen Handlungsperspektive oder Fluchtlinie. Was könnte die sein?

JG: Es ist ein Theoriebuch, das sich mit Praktiken und konkreten Manifestation von Begehren beschäftigt. Einerseits habe ich ja den Mai 1968 und dann einen Ausblick auf aktuellen Proteste vorgelegt. Ein Beispiel dafür wäre Ni Una Menos, also die feministische Streikbewegung, die besonders stark in Argentinien ist, aber auch weltweit. Vor wenigen Tagen hat man die Abtreibung in Argentinien legalisiert, was ein großer Erfolg ist. Und ich glaube, dass sich da zeigt, welche Dimensionen ein Begehren nach Veränderung annimmt. Es wäre total verengt zu sagen, dass sich Ni Una Menos rein mit der Frage der körperlichen Selbstbestimmung in Form von Abtreibungsrechten beschäftigt. Sondern es gibt darin eine Ökonomiekritik. Es wird aufgezeigt, wie die neoliberalen Austeritätspolitiken zu mehr vergeschlechtlichter und rassifizierter Gewalt führen. Die internationale Arbeitsteilung wird angeprangert. Die geschlechtliche Arbeitsteilung. Es ist keine rein formale Kritik, sondern im zusammen auf die Straße gehen, im sich zusammen organisieren, manifestiert sich ein Begehren für eine andere, gerechtere Zukunft, was aber die Gegenwart jetzt und hier umgestaltet. Hier zeigt sich revolutionäres Begehren in seiner performativen aber auch konkreten Wirkungskraft. Es werden uns hier andere Form des Lebens und des Zusammenlebens aufgezeigt. Und ich glaube, es gibt abgesehen von Ni Una Menos dafür viele Beispiele. Zum Beispiel Praktiken des Commons, also commonale Praktiken, wo alternative Ökonomien ausprobiert werden, wo Beziehungsweisen erprobt werden. Ich glaube man muss den Blick nicht so sehr auf Utopien werfen, die irgendwann sich in der Zukunft realisieren könnten, sondern sehen: da ist ein Begehren nach anderen Formen des Lebens und anderen Form des Wirtschaftens.

PD: Die obligatorische Corona-Frage zum Schluss: Hättest Du das Buch mit dem Wissen um die Corona-Krise anders geschrieben oder findest Du in der Krise Deine Argumente eher bestätigt?

“Die Härte des Kapitalismus und der neoliberalen Rationalität wird gerade extrem deutlich.”

JG: Ich denke, der obligatorischen Corona-Frage müssen wir uns in der Tat stellen und jeder akademische Text der jetzt geschrieben wird muss die Pandemie mitberücksichtigen, weil wir gerade etwas erleben, was wir nicht wegdenken können. Ich finde in der aktuellen Situation viele Gedanken aus dem Buch wieder. Gerade die transformative Kraft von Begehren: Ich glaube, dass wir gerade in der Pandemie ein absolutes Bedürfnis nach Sorge erleben und eine neue Relevanz von Sorge für die Gesellschaft und für die soziale Reproduktion erfahren. Und wir sehen ein ganz starkes Begehren nach Solidarität. Das ist das Schöne aber auch das Traurige an dieser Pandemie. Denn was wir auch erleben, ist trotz dieses Begehrens nach Solidarität und anderen Formen des Zusammenlebens, eine große soziale Ungleichheit. Wir sehen, dass Körper ungleicher Schutz zuteil wird. Körper teilen einerseits die Verwundbarkeit und sind darin auch gleich. Aber sie werden ungleich gemacht und zwar vom Kapitalismus, mit seinen rassistischen Machtdimensionen, seinen vergeschlechtlichten Machtdimensionen. Man sieht das zum Beispiel bei migrantischer Arbeit in der Pflege oder in den Lieferketten, die deutlich systemrelevant ist und gleichzeitig, das tritt jetzt noch einmal überdeutlich hervor, stark prekarisiert wird, insofern die Körper dieser Arbeitenden einer höheren Ansteckungsgefahr ausgesetzt sind, also systematisch in Gefahr gebracht werden. Ich kann deshalb das Wort Solidarität aus dem Munde deutscher Politiker*innen nur noch schwer ertragen: Weil sehr deutlich ist, dass das vermeintlich solidarische “Wir” an den Grenzen Europas endet. Ich als Akademikerin in Deutschland beispielsweise kann gut im Home-Office arbeiten. Und an den Grenzen Europas haben wir Lager, in denen die humanitären Katastrophen verstetigt werden. Wo Menschen nicht nur der Ansteckungsgefahr ausgesetzt sind, zu wenig Wasser haben, hungern, wo Kinder gefährdet sind, wo Ratten sie anbeißen – und wir sorgen uns darüber, ob wir mit der Familie feiern können oder in Urlaub fahren können oder nicht. Die Härte des Kapitalismus und der neoliberalen Rationalität wird also gerade extrem deutlich. Gerade im Hinblick auf europäische Migrationspolitik, wo ein Schlagwort wie das der “flexiblen Solidarität” kursiert, das ich absolut zynisch finde.

Gleichermaßen sehe ich einen leichten Hoffnungsschimmer: Es entsteht gerade ein stärkeres Bewusstsein dafür, dass wir in globaler Form voneinander abhängig sind. Dass wir eine geteilte Verwundbarkeit haben, die bedrohlich ist, aber aus der wir nicht rauskommen. Und derer wir uns annehmen müssen. Wir müssen die Sorge umeinander ernst nehmen, auch, weil die Sorge um den andern immer auch die Sorge um mich beinhaltet. Und natürlich steckt darin eine Hoffnung, dass sich neue Formen des Zusammenlebens etablieren. Wir erleben ja gerade, und das hätte man nach der Deutungshoheit neoliberale Diskurse nicht gedacht, dass die Austeritätspolitiken auf einmal ausgesetzt werden, die ja verheerende Folgen hatten, dort wo etwa die Gesundheitssysteme kaputt gespart wurden. Und ich glaube, dass diese Veränderung, die wir gerade erleben, wichtig ist in Bezug auf die jetzige Krise, aber auch in Bezug auf kommende Krisen oder andere Krisen in denen wir schon sind, wie etwa die Klimakrise. Ich glaube, dass es viele Beispiele von Experimenten des Solidarischen gibt, der solidarischen Praktiken und des Zusammenlebens, die in der Gegenwart schon Ausblick darauf geben, welche Alternativen es zum vermeintlich alternativlosen Kapitalismus gibt. Und ich glaube, dass derzeit das Begehren als transformative Kraft deutlich wird. 1968 stand an den Wänden der Sorbonne “Mes desirs sont la realite”, also “Mein Begehren ist Wirklichkeit.” Ich denke, dass Begehren immer schon wirklichkeitsproduzierend und -herstellend und -verändernd ist. Und ich hoffe, dass wir mehr von diesen Begehrensmanifestationen sehen werden.

[Title Image via Wikimedia Commons/Public Domain]